Política

EL OTRO LUIS / ENRIQUE ORTEGA SALINAS

Existen dos Luis. Uno es digno de admiración. Es el deportista, el veterano que aparenta diez años menos, el que a nadie le niega una selfi, el que va a visitar a una anciana desconocida en su cumpleaños o le cumple el sueño a una quinceañera, el que se abraza con negritos del África, el que pasa la Navidad con sus soldados en el extranjero, el que derrota la alopecia, el que sabe qué vestimenta usar en cada ocasión, el que duerme sobre un apero en una estancia, el que pasa por encima de una portera en lugar de abrirla, el que domina una pelota,… o sea, el crack. Este libro habla del otro Luis. Y ese otro es el real.

El Uruguay Inventado / Aldo Marchesi

Un análisis sobre el imaginario dictatorial a partir de los informativos para cine " Uruguay hoy", proyectados en nuestro país entre 1979 y 1984. Dicha fuente audiovisual permite indagar sobre la politica de la dictadura en áreas poco exploradas por la academia, pero que han permanecido en la memoria. El deporte, el discurso tradicionalista, las grande obras públicas, la apuesta a la juventud, el turismo y otros aspectos recorren el libro y permiten aproximarse al " nuevo Uruguay" que la dictadura militar creia estar construyendo...

Con la raíz al hombro / Mauricio Rosencof

Este libro representa una mirada particular y comprometida acerca del proceso que dio origen al movimiento revolucionario que irrumpió en el Uruguay durante la década de 1960. Rosencof escribe sobre lo que vivió; su mirada no aspira a la universalidad ni a las verdades objetivas. Desde los orígenes del MLN-Tupamaros, con los encuentros con Sendic en medio de los reclamos cañeros y arroceros de un Uruguay profundo y desconocido, pasando por los hitos de la acción revolucionaria, la cárcel y la tortura, hasta el retorno de la democracia, estas páginas representan una mirada personal, única y reflexiva. Rosencof fue testigo y protagonista, y sus recuerdos crean la trama de una historia que ha sido contada muchas veces, pero nunca desde esta particular perspectiva. En este texto, la primera persona se articula con otras voces y otros enfoques, creando una polifonía que amplifica y converge hacia la pintura de una época clave de nuestra historia

Historia de los Conservadores y las derechas en Uruguay. Pasado reciente: legados y nuevas realidades / M. Broquetas

La restauración democrática que comenzó en 1985 debió hacer frente a situaciones de una gravedad inusitada. Entre ellas sobresalieron: la difícil coyuntura económica y social que dejó el ajuste recesivo del final de la dictadura, la movilización gremial y sindical por la recuperación de derechos y la presión militar enfocada en impedir la acción de la justicia para frenar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el terrorismo de Estado. Este tercer y último tomo de la colección Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay recorre el pasado más reciente para mostrar que, mientras los legados y las heridas abiertas durante la dictadura y los años previos irrumpían sin tregua en una sociedad atravesada por conflictos y expectativas, las derechas de los distintos ámbitos políticos y sociales adoptaron con firmeza la consigna de «dar vuelta la página y mirar hacia adelante». Los capítulos que componen el libro proponen un recorrido por procesos que reestructuraron prácticas, discursos e imaginarios sociales de las derechas en todo Occidente a partir del colapso de la Unión Soviética y del triunfo de la visión respecto a que se asistía al «fin de las ideologías». Algunos pronosticaban «tiempos aburridos»… Buceando en las particularidades del siglo XXI, en el libro se analiza desde diferentes ángulos la reacción de políticos, empresarios, militares y sectores religiosos ante el ciclo de gobiernos progresistas en Uruguay y en la región, así como el contexto de época que enmarca el retorno de las derechas liberales y «alternativas» mediante triunfos electorales y repertorios conceptuales renovados.

INTRIGAS CRUZADAS / SAMUEL BLIXEN Y NILO PATIÑO

A partir del proyecto CRUZAR, de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), durante dos años los autores realizaron una exhaustiva investigación sobre algunos importantes episodios de la lucha interna por el poder entre facciones militares rivales, que se desarrollaron a lo largo del proceso dictatorial. Esa lucha, en ocasiones sangrienta, tuvo una doble finalidad: el control de toda la actividad del Estado, y simultáneamente el enriquecimiento personal facilitado por los negociados de toda especie, desde los chantajes, el contrabando el trasiego de dólares hacia paraísos fiscales, hasta el vaciamiento total de empresas estatales. Episodios mafiosos se solaparon -y se enmascararon- en la "guerra contra la sedición" y la represión sistemática a todo el movimiento antidictatorial. "¿Qué es peor -se preguntan los autores-, enriquecerse con la excusa de la defensa de la nación, o asesinar a sangre fría para dirimir combates supuestamente ideológicos?". Algunos de esos episodios fueron calificados como "delitos económicos", y por tanto excluidos de los beneficios de la ley de caducidad. Pero la decisión presidencial de archivar esas denuncias con el conjunto de las causas sobre los crímenes de lesa humanidad, configuró una doble cara de la impunidad, que de rebote protegió también a los técnicos y amanuenses civiles de la dictadura.

Ante El Tribunal De La Historia / María Urruzola

Frente un hombre que ubica «en el principio» de la caída de las instituciones uruguayas a Cuba, Fidel y el Che, es ineludible preguntarse dónde estaba él en aquellos años y qué hizo para sostener —o dejar caer— a esas instituciones como ministro de Industria y Comercio, primero, como ministro de Educación y Cultura, después, y siendo uno de los dirigentes clave del Partido Colorado. El dilema de la historia reciente de Uruguay no es entre la memoria y el olvido, sino entre la verdad y la mentira.Y no es asunto de interpretación: los meros hechos muestran que Sanguinetti creía en el papel preponderante de las Fuerzas Armadas, y aún en diciembre de 1972 —dos meses antes del famoso febrero amargo— afirmaba que entre el poder político y el poder militar existía «una identidad de poderes» para la defensa de la soberanía, y que «con ese espíritu» podrían las Fuerzas Armadas «caminar confiadasen su futuro, y así como supieron luchar y triunfar frente a la sedición también sabrán colaborar con el país para el logro de muchos objetivos nacionales».A tal punto le parecía que existía una identidad de poderes que en agosto de 1973, ya disuelto el Parlamento sometido el aparato de Estado escribía en el diario La Opinión de Buenos Aires que no era momento de «juzgar», sino de analizar, que tal vez Bordaberry todavía podía encontrarle un rumbo económico a la nueva situación.

DEMOCRACIA, IDEAS E HISTORIA / PABLO NEY FERREIRA

La sociedad siempre ha asociado la escritura con la evidencia. Los hechos quedan verificados en la medida que son escritos. La base de este libro es la recopilación, selección y edición de artículos de prensa y de revista, escritos y publicados por pablo ney ferreira en distintos medios gráficos, locales e internacionales.

Los Lugares de la Política / Pablo Ferreira

Este libro propone una indagatoria sobre los lugares de la política en las primeras décadas del siglo XIX en la ciudad de Montevideo. Parte del interés por conocer más y mejor un período y un espacio que han sido transitados mayoritariamente por una historiografía de cuño tradicionalista y nacionalista, y propone recuperar la contingencia de un tiempo de intensidades e incertidumbres, de revoluciones y contrarrevoluciones, de sitiadores y sitiados, de penurias y esperanzas, de cambios, expectativas y miedos, de disrupción del orden y de utopías. Los lugares de la política. Grupos de opinión, milicias y clases populares en Montevideo entre fines de la colonia y los inicios del Estado Oriental, de Pablo Ferreira, fue el trabajo ganador en 2021 del concurso de tesis de posgrado sobre historia uruguaya convocado por la Asociación Uruguaya de Historiadores, concurso que da lugar a la colección Tesis de Historia, de la que este libro forma parte. Alex Borucki, Inés Cuadro y Rodolfo Porrini, integrantes del jurado, señalaron que el texto de Ferreira aporta un “renovado examen sobre las clases subalternas, la compleja transición hacia un liberalismo en clave popular en el siglo XIX en Hispanoamérica y sobre la extensión de los derechos de ciudadanía con base en la participación de milicias urbanas”.

La Rebelión De Los Cañeros / Mauricio Rosencof

Rosencof retrata a los protagonistas de las primeras marchas cañeras desde Bella Unión a Montevideo, que desploman la leyenda del Uruguay Suiza de América y retoman la vieja reivindicación artiguista de la tierra para los pobres.

La Impunidad Y Su Relato El Caso Mariana Mota

En 2013 la Suprema Corte de Justicia del Uruguay trasladó a la jueza Mariana Mota de la órbita Penal a la Civil. Este hecho, según los autores de este trabajo, fue la consecuencia más evidente y dramática de la elaboración y aplicación del relato de la impunidad. Ese relato, según Cardoso y Liscano, empezó a elaborarse en 1985, apenas recuperada la democracia. Hubo momentos en que ocupó el centro de la vida política del país y en otros pareció que nadie se ocupaba de él. Los autores sostienen que la elaboración del relato nunca se detuvo. Participaron de la tarea políticos blancos y colorados, algunos de ellos destacados militantes de la dictadura, periodistas, empresas periodísticas, académicos, grupos de profesionales. Más adelante, el relato se enriqueció con los aportes de tupamaros expresos políticos, dirigentes del Frente Amplio en el gobierno. Este relato ha sido efectivo para perpetuar la impunidad a lo largo de los años, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar que asoló al país entre 1973 y 1985.

Treinta Años De Stalinismo En Uruguay 1938 - 1968 / Fernando Aparicio

En Treinta años de stalinismo, el profesor Fernando Aparicio analiza el derrotero del Partido Comunista del Uruguay durante tres décadas (1938-1968). Fue una época convulsa, atravesada por una serie de acontecimientos internacionales y nacionales que, cual efecto dominó, fueron golpeando la apacibilidad de un mundo que desde el punto de vista geopolítico se estaba reconfigurando. El autor desentraña las claves del culto a la personalidad de Stalin y de sus réplicas vernáculas —los héroes y antihéroes de los comunismos «satélites»—, su lado más oscuro y atroz, ese que algunos no vieron o no quisieron ver en pos de una «lucha por la paz», pero que, a fin de cuentas, se convirtió en un hecho irrefutable. Asimismo, aborda la esencia del stalinismo en tanto régimen social, político e ideológico, así como el énfasis en la total subordinación de los comunistas uruguayos a la política exterior soviética y a su sistema. Avances y retrocesos, contradicciones y controversias, y sobre todo mucha discrecionalidad, caracterizaron a la doctrina política del stalinismo que, así como supo entronarse, se desmoronó, dejando en evidencia el fracaso del socialismo real.

La Fuerza De Las Ideas / Julio Maria Sanguinetti

El Uruguay suele ser reconocido en Latinoamérica por su sólida democracia y sus pioneros avances en derechos sociales, económicos y culturales. Le distingue también un singularísimo republicanismo laico. Habiendo gobernado dos tercios de la historia nacional, el Partido Colorado le ha impreso, a su institucionalidad, rasgos fundamentales que ya están incorporados a su identidad, a su ADN. Es lo que comúnmente se llama Estado Batllista, centro permanente de los debates y controversias públicas. La ética de la responsabilidad, la laicidad republicana, el feminismo, la garantía de la libertad de expresión, la educación como herramienta para el desarrollo, el concepto de solidaridad social, el internacionalismo, son aspectos claves de las ideas que el Partido Colorado incorporó a su vida democrática. El Dr. Julio María Sanguinetti, con precisión de historiador y su oficio periodístico, aporta con este libro un nuevo mojón a su propuesta de comunicar a las nuevas generaciones las batallas de ideas que han configurado el Uruguay de hoy.

El Partido Comunista Bajo La Dictadura / Alvaro Rico

Desde la recuperación de la democracia al presente no abundan los estudios o libros de memorias dedicados a reconstruir la épica de la resistencia clandestina de los comunistas a la dictadura dentro de Uruguay y durante los casi 12 años que duró el régimen cívico-militar. El presente libro aporta a la historia política y de partidos reciente del país, centrando su objeto de estudio documentado y testimonial en el Partido Comunista y en su lucha contra el autoritarismo y por la recuperación de la democracia durante el período 1973-1985.

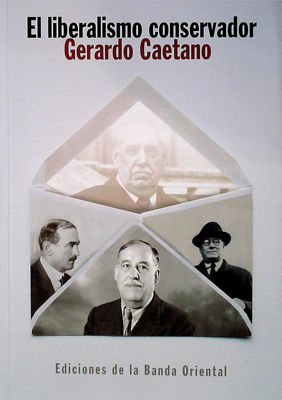

El Liberalismo Conservador / Gerardo Caetano

Hubo un tiempo en que José Batlle y Ordóñez y el batllismo eran percibidos como «el jacobinismo uruguayo», al decir de Luis Alberto de Herrera en 1910, o como el «socialismo de mandarines», de acuerdo a Carlos Reyles en 1916. También podía ocurrir que un joven senador colorado, Pedro Manini Ríos, se quedara en 1913 con la llave de la mayoría parlamentaria del gobierno, interpelando a su líder y a su partido con la pregunta de «¿Somos socialistas o somos colorados?». Mientras tanto, un gran jurista y empresario, José Irureta Goyena, presidente fundador de la Federación Rural en 1915, sentenciaba que el batllismo era el «inquietismo» y que este «era peor que el socialismo». Y Washington Beltrán advertía en 1918 que Uruguay se estaba transformando en «un cuartel pintado de socialismo», cuestionando la existencia de un «ejército colorado» que marginaba a medio país. Sin embargo, desde la institución militar se tramaban «complots» contra el batllismo, la amenaza del miedo al «motín militar» estaba presente en algunos círculos, mientras los altos oficiales se quejaban de que la palabra «cuartel» «comenzaba a ser impronunciable». En el marco de un Uruguay mucho más debatido de lo que se recuerda, confrontaban dos grandes «familias ideológicas». De ese pleito emergerían procesos que marcarían al país por más de un siglo: la forja de una democracia «republicana liberal» y la construcción temprana de un Estado social anticipatorio. El tiempo revelaría que había fragilidad en algunas raíces de ese «laboratorio», pero también probaría que aquellos fueron tiempos de generaciones excepcionales, en la política y en todos los partidos uruguayos. Como continuación de La República Batllista, este nuevo libro de Gerardo Caetano indaga en múltiples historias, tanto personales como colectivas, en una urdimbre apasionante que constituye un espejo de época que no deja de interpelar. Con el foco puesto en las genealogías del liberalismo conservador, esta obra propone al lector un «viaje» tal vez inesperado, por un pasado inusualmente presente entre los uruguayos contemporáneos.

¿De Qué Lado Está Cristo? / Dahiana Barrales

RELIGIÓN Y POLÍTICA EN EL URUGUAY DE LA GUERRA FRÍA ¿Cuántos Cristos habitan Latinoamérica? ¿A qué responden las diversas narrativas y representaciones sobre el mensaje de Jesús? Quizás haya tantos Cristos como mensajes sobre él se quieran dar; lo que es seguro, es que todos encierran un contenido político. La polarización política que generó la guerra fría tuvo su correlato religioso, que provocó incluso la infiltración de la CIA y el KGB en instituciones eclesiales, con el objetivo de espiar, cooptar o influir a sus integrantes. En Uruguay las iglesias no permanecieron indiferentes al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y muchos sectores tomaron partido por uno u otro de los polos, lo que generó confrontaciones a la interna de las instituciones. Así se tejió un complejo mapa de posiciones. Por un lado, religiosos que en busca de la transformación social participaron de la teología de la liberación, el comunitarismo, la educación popular, y adhirieron a la no violencia revolucionaria o incluso a la lucha armada. Por el otro, actores eclesiales y estatales que, enmarcados en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, dedicaron aquellos años a combatir la «infiltración comunista» en las iglesias, y se posicionaron en defensa de la sociedad «occidental y cristiana». A través de variada documentación y decenas de testimonios, este libro constituye hasta ahora el acercamiento más profundo al pensamiento y acción de las iglesias y sus fieles durante los años que duró el conflicto. Nicolas Iglesias Schneider Nació en Montevideo en 1983. Es licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Cursó estudios en teología y ciencias de la religión en Argentina y Costa Rica y posee un amplio conocimiento del mundo eclesial latinoamericano. Desde el 2010 se desempeña como columnista sobre temas de religión y política en diversos medios de comunicación. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos «Fe en la Resistencia» y del documental del mismo nombre. Dirige el portal Los dioses están locos. Es consultor para ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos, y coordinador del proyecto para jóvenes Espacio VAR (Voluntariado, Arte y Reflexión).

Naufragios / Esteban Valenti

Esteban Valenti plantea en este libro una revisión de su vida, las peripecias que ha tenido a lo largo de los años, y su participación en el accionar político desde diversos ámbitos. Se revela como una personalidad compleja, por momentos contradictoria, que ha dedicado la mayor parte de su existencia a la participación en la actividad política. Este libro finaliza analizando el fracaso del proyecto La Alternativa, y revelando los pormenores de ese proceso.

Espías De La Democracia / Gerardo Núñez Fallabrino

En el año 2006 Azucena Berrutti, ministra de Defensa, se apersona sin previo aviso en una unidad militar y se hace con un gigantesco archivo de inteligencia militar microfilmado del período 1985-2005. Ordena un trabajo de digitalización que se concluye en 2009. Luego, hasta 2016, no se promueve ninguna iniciativa o, quizás, se cede al ánimo obstruccionista de quienes quedarían inculpados de actividades ilegales a través de los documentos. En diciembre de 2016 —y hasta agosto de 2018— se instala una comisión investigadora del espionaje ilícito en democracia en la Cámara de Representantes. Esta comisión accede a las casi tres millones de páginas del archivo mencionado y, luego de su estudio, propone y logra el envío de lo actuado a la Justicia.

Noticia Del Golpe De Estado - Ricardo J Lombardo

El título completo del libro es Noticias del golpe de Estado. La toma del poder por los militares en febrero de 1973. "El verdadero golpe de Estado en el Uruguay se produjo el 9 e febrero de 1973, día en que los militares tomaron el poder", afirma el autor en la primera línea de la introducción. Da fe de ello, y su testimonio tiene valor pues fue el periodista a quien el diario El Día confió la cobertura de los hechos ocurridos entre el 8 y el 12 de febrero que significaron la irrupción militar contra el orden constitucional. A sus 19 años, Ricardo J. Lombardo -que luego sería conocido por una intensa actividad política- tenía la curiosidad y frescura para captar cada detalle de lo ocurrido primero en la Casa de Gobierno, y luego en sus guardias periodísticas frente a la residencia oficial de la avenida Suárez y a la base de Boiso Lanza, donde el Presidente de la República Juan María Bordaberry pactó con las Fuerzas Armadas y se pus o al frente de la rebelión. Sus testimonios, que aportan algunas intimidades desconocidos hasta ahora, refuerzan la convicción de que la escalada militar fue alentada por la mayoría de los sectores políticos, y que pocos, muy pocos, se pararon firmes frente a la embestida insurreccional, priorizando la conservación de las instituciones republicano-democráticas. Las revelaciones del autor, su propia investigación realizada con posterioridad y la visión crítica que expone, dan por tierra muchos de los mitos que ha ganado la cultura uruguaya en referencia a estos episodios. Una cabal comprensión de aquellos hechos, llenos de complejidades, matices y debilidades humanas, es fundamental para borrar las líneas divisorias trazadas sobre bases falsas y antojadizas, y que impiden, aún hoy, que la sociedad uruguaya avance sin resquemor.

La Republica Batllista - Gerardo Caetano

Los debates entre las dos grandes familias ideológicas de republicanos solidaristas y liberales individualistas configuraron el escenario de la principal contienda política e institucional en el Uruguay del largo Novecientos. En el marco de una fuerte disputa, en aquellas décadas se construyó una matriz ciudadana sólida y perdurable, sustentada en el campo ideológico por una síntesis de republicanismo liberal. En su apuesta por consolidar un cambio en el modelo ciudadano, por cargarlo de acentos de republicanismos, por contribuir a forjar una moral laica alternativa, el primer batllismo impulsó una estrategia que, además de expresar sus preferencias ideológicas, se adecuaba con realismo y capacidad prospectiva a las posibilidades transformadoras de su tiempo. ¿Sobre qué agenda polemizaron estas dos grandes familias ideológicas? ¿Cuáles fueron sus propuestas alternativas de sociedad, de nación, de fronteras entre lo público y lo privado, de moral cívica, de educación o de laicidad? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a periodistas y viajeros a calificar al Uruguay de entonces como "laboratorio de los locos" o "Rusia sudamericana"? ¿En qué sentido aquel país de utopías puede ser un espejo válido para el Uruguay actual? Estas y otras preguntas son consideradas en este libro fundamental.